ほとんどの日本人が知らない、コメ流通の裏事情

わたくし、学生時代は自主流通米業者、俗に言うヤミ米屋でバイトしておりました。

当時、食料管理法という法律がありまして、先の大戦で戦争継続に必要なコメをいかにして量産、確保するかを目的に創設されたこの法律、あの悪名高い戦時中の食糧配給の根拠にもなりました。明治維新以来、この国の政府が国民に手厚い施しをしたことはありませんから、戦時中の食糧配給も当然、生きていける最低限のものでした。おかげで全国各地に闇市が乱立し、家宝や金品を手に地方の農家へ物々交換に出かけるなんてことが横行したわけです。この混乱はジブリ映画『火垂るの墓』に克明にも描かれております。

作中では食糧配給にすらあずかれない幼女が栄養不良で命を落とすわけですが、じゃあ配給があればなんかと生きていられたかと言えばさに非ず、頑なに食糧配給だけで暮らしていた判事が餓死したなんて笑えない珍事も起こったくらい。まあ餓死した彼にしてみれば、法の番人としての自覚とプライドが、ヤミに手を出させなかったのでしょうか。

ヤミ米屋の仕事はどういうものか

ヤミ米屋と聞けば、誰もが違法な商売──法を犯すか、法の裏をかいたあざとい商売と思いますでしょうが、半分は当たり、半分は必要悪として黙認されていました。食料管理法(以下、食管法)の大義名分は、農家が作ったコメはその全量を国が買い上げて管理することになっていました。が、なにせ買い取り額(生産者米価といいます)が安い! この価格にちょっとだけ色をつけて集荷して回ったのが、いわゆるヤミ米業者というわけです。そりゃあ農家にしてみれば、手塩にかけて作った作物を1円でも高く買い取ってもらえるに越したことはない。この民間業者が買い集めたコメ──自主流通米が、農協に出荷される量を凌駕していたのは紛れもない事実です。だから新潟では秋になると、ローカルで『作った米は全量を農協へ出荷!』とテレビCMが度々流されたくらい。

ならばヤミ米業者を摘発すればいいじゃないか、となりますが、殆どのコメ農家がヤミ米屋と取引していましたから、全国の農家からブーイングを食らうのは必至。与党も支持を失いたくないからおいそれとは手を出せない。しまいには、農協の倉庫で売れ残っていた古米、古々米を、格安でヤミ米屋に買い取ってもらうなんて珍事も起こりましたし、実際わたくしは、農協の低温倉庫へ古米をトラックで回収に行ったり、食管法を統括している事務所へ払い下げの手続きに赴いたものです。

このように食管法は時代にまったく合わないザル法でしたが、それでも食料自給率は安全保障の面では重要、とそれだけの理由で細々と維持されてきたわけですが、トドメを刺したのがのがこのお二人(たぶん)

当時は日本の自動車メーカーによる輸入攻勢でアメリカのビッグ3がダメージを受けていた頃。貿易摩擦解消のために、やれオレンジを買え、牛肉の関税を撤廃しろと圧力をかけてきたわけです。そして美味くて安いカリフォルニア米なんかも入ってきましたが、たしかキロあたり300円もしなかったかな? コメ輸入の障壁となったのが食管法でして、あっけなく撤廃。で、割を食ったのは農家です。温州ミカンの価格は暴落、肉牛の生産農家は転廃業、そしてコメ農家は、安いカリフォルニア米との比較で生産者米価は据え置かれたままとあいなりました。

農家の反転攻勢は?

ロン安関係で手打ちがなされた当時、市場に出すと安値に拍車をかけるとの理由で温州ミカンが大量廃棄されたり、関税がかからない内臓肉(横隔膜)を独自技術でステーキに成形して人気を博してきたステーキ宮も、スーパーで安いステーキ肉が買えるとあっては、破竹の勢いで展開してきた出店攻勢にも陰りを帯びたわけです。コメはというと……食管法がなくなり、つまりヤミ業者がヤミでなくなりましたから、大っぴらにコメを入札できるようになり万々歳! というわけにはいきませんでした。かたちだけでも法を犯すことを躊躇ってきた日清製粉や大手外食産業が入札に加わり、多くが零細規模だったヤミ米業者の殆どが駆逐されてしまったのでした。

窮地に陥ったステーキ宮は、その後、居酒屋やしゃぶしゃぶなどに活路を見いだし、なんとか難局を乗り切りました。農家はどうなったか──ミカン農家も肉牛農家も離農に迫られたところは多かったのですが、一部の農家が、より商品価値の高い作物のブランド化に乗り出しました。河内晩柑(かわちばんかん)という夏みかん、ご存じですか? 愛媛県の愛南町が特産だったはずです。夏みかんのイメージをひっくり返す絶品です。数が出回りませんが一度はどうぞ。

この頃から、各地でブランド牛が誕生しました。米沢、松阪、神戸に引けをとらない美味しい牛肉がスーパーにも並ぶようになりました。新潟なら胎内牛、村上牛、あがの姫牛……挙げたらキリがない。ではコメは? ご存じ魚沼コシヒカリが世界に通用するブランドとして名を馳せたわけですが、アキタコマチ、つや姫など各地に美味しいブランド米が乱立しました。一方、置き去りにされたのが一般米、いわゆる非ブランド米です。

米価が高止まりしている複雑な事情

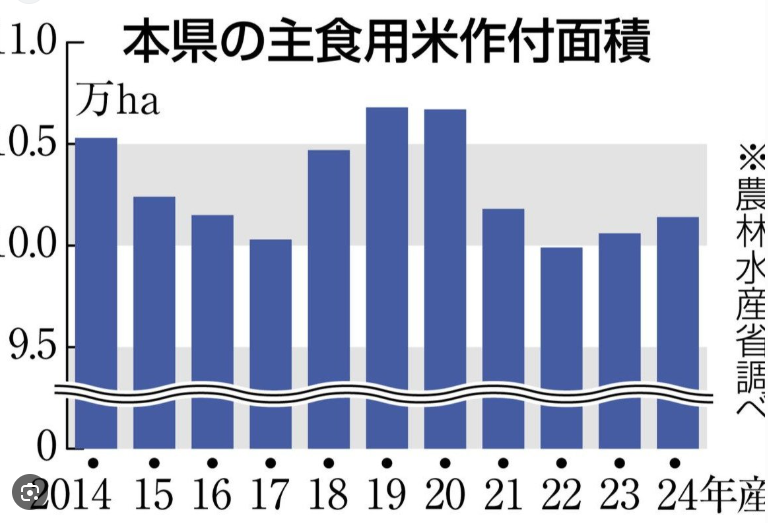

食管法が撤廃されてからは、新潟で作付けされているアキヒカリ、コシジワセなどは軒並み買いたたかれてきましたから、農家はこぞってコシヒカリばかりを作るようになりました。ブランドの陳腐化がおこったわけです。同じコシヒカリでも「魚沼」じゃなければ高値がつかない。まあ高値といっても、そこそこの値段です。加えて、国の減反政策により作付面積が減少、高齢化による離農、そして後継者不足から減ってはいるが、巷間言われているほどには減少しておりません。

しかし現実にはコメがない。流通すらしていない。

【要因①】ブローカーが高値をうかがって買い占めたのか?

それもあるかもしれませんがウラはとれていません。

【要因②】政府備蓄米放出量が足りない。

たしかに政府の放出量は需要の数%にすぎません。それによる効果はキロ数百円ていどだったそうです。ならば、もっと放出すればいいじゃないか! となりますが、そこは備蓄米。東日本大震災のような大規模災害や全国的な不作に備えたものですから、大量に放出するわけにはいかない。

【要因③】物価高

燃料や肥料などの物価高は価格に反映されています。

【要因④】生産者の恩讐と消費者意識

これまで安く抑えられた米価を高値で売り抜ける好機と見ている業者もあるでしょう。ブランド米なら高値がついても在庫を抱える心配がありませんが、まさにビジネスチャンス到来というわけです。

また、米不足を心配した消費者が、大量買いに走ったことも品薄感に拍車をかけました。取付騒ぎ

や株の暴落には根拠に乏しいものが多い

【要因⑤】もともと流通量はギリギリだった。

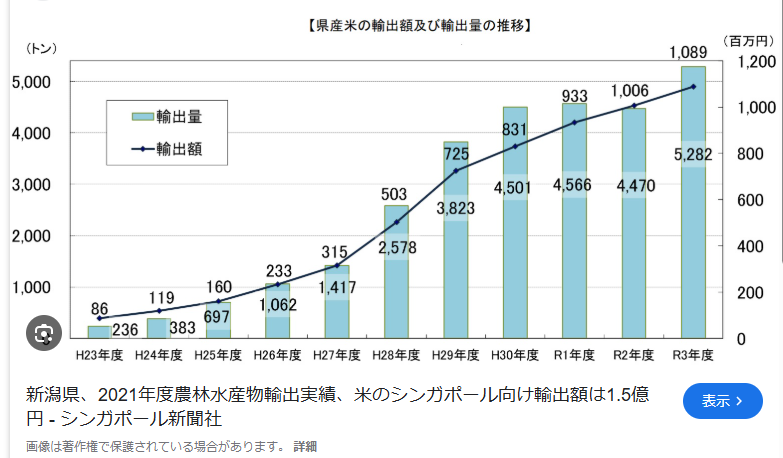

昨年は減反政策と担い手不足で生産量が漸減したいたところに、猛暑が追い打ちをかけました。当県のブランド米、コシヒカリは冷害に強い品種として開発されました。猛暑では一等米品質を保つことができないばかりか、実入りすらしていない稲穂も珍しくなかったそうです。この傾向は近年顕著で、コシヒカリの最適耕作地は今や、北海道の滝川とのこと。しかし、最大の要因はコメ輸出量の増加にあると睨んでいます。背景には円安と世界的な日本食ブームがあるわけですが。

上図は新潟県、シンガポールに限ったことですが、全国、全世界的な規模で考えるならば、輸出量はこの何十倍にもなるでしょう。なにせ最大の輸出国は世界最大の人口を抱える中国なのですから。

平成米騒動を思い出していただきたい。政府はタイから緊急に米を輸入しました。不味いとレッテルを貼られたタイ米も、現地では最高級の品種を日本に輸出したのです。高値で売れるとあって現地では庶民が口にする米が少なくなり、品薄と高値を招きました。いままさに、工業大国の名を返上しつつある日本は、かつてのタイと同じになったのではないか、そう考えています。

もはや日本はアニメとゲームとコミックの国。そして日本食は世界文化遺産にも登録されました。観光立国を目指した反動が米不足なら、今のうちに軌道修正もやむなしでしょうね。